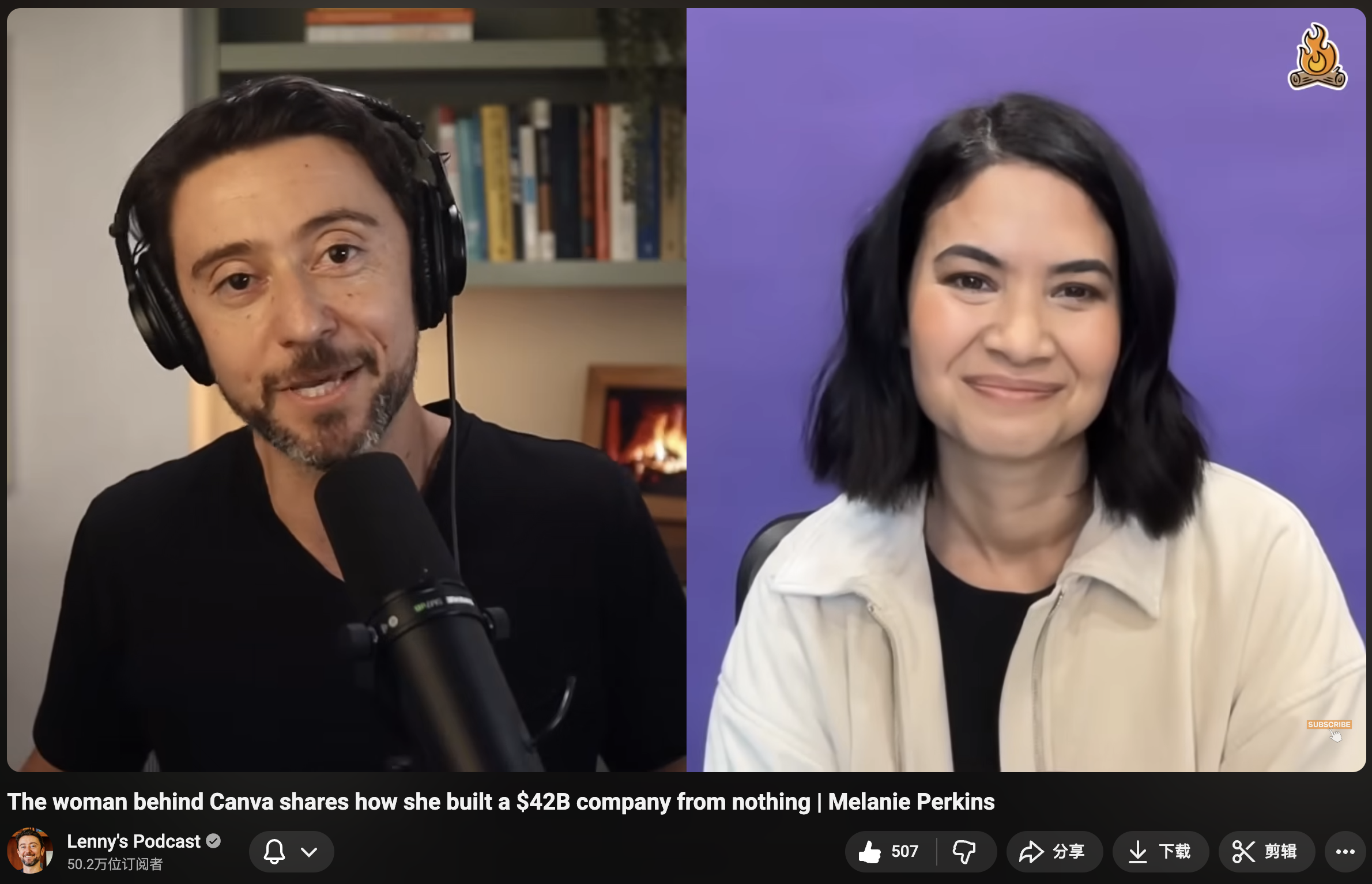

最近听了一期播客,嘉宾是 Canva 的 CEO Melanie Perkins。当主持人问她「Canva 成功最大的因素是什么」时,她的回答让我停下了手里的活,倒回去又听了一遍。

不是「找到产品市场契合」,不是「组建优秀团队」,也不是「融资策略」。她说的是一个我从未听过的词:Column B Thinking(我姑且翻译为「未来倒推思维」)。

这个概念贯穿了 Canva 从大学生创业项目到估值 420 亿美元、年收入 33 亿美元、2.4 亿月活用户的整个旅程。更重要的是,Melanie 在访谈中分享的不是成功学鸡汤,而是可以立刻应用的思维框架和具体方法。

我花了一整天时间反复听这期播客,做笔记,思考如何应用到自己的工作中。这篇文章想分享三个对我触动最大的观点:

- 未来倒推思维(Column B Thinking):不要从现有资源出发,要从理想未来倒推;

- 从混沌到清晰(Chaos to Clarity):如何把脑海中混沌的想法变成可执行的现实;

- 拒绝即反馈:将拒绝视为优化的信息,而非个人的否定;

这三个观点不是孤立的,它们构成了一个完整的思维系统:先确定你真正想要的未来,然后通过持续的清晰化过程将其变为现实,而在这个过程中,把遇到的问题、反馈和阻力视为改进的方向。

一、未来倒推思维:从城堡开始,而不是从砖块开始

两种规划方式的根本区别

Melanie 用了一个特别生动的比喻来解释未来倒推思维。她说:

「想象你要建一座城堡。一种方式是看看身边有什么砖块,然后想『我能用这些砖块搭多高』。另一种方式是先想象山顶上那座最神奇、最美妙的城堡是什么样子,然后努力去实现它。」

大多数人,包括曾经的我,都习惯用传统的方式思考:

- 我现在有什么技能?→ 我能找什么工作?

- 我们团队有什么能力?→ 我们能做什么产品?

- 市场上流行什么?→ 我们能不能也做一个?

这种思维方式看起来务实、稳妥,但它有一个根本问题:你的结果受限于你的起点。

换句话说,传统思维是「从资源到可能性」的受限思维,而未来倒推思维是「从可能性到资源」的创造思维。

未来倒推思维则完全相反:

- 我想要什么样的世界?→ 需要什么来实现它?→ 如何获得这些东西?

- 我理想中的公司/产品是什么样?→ 它需要解决什么问题?→ 从哪里开始第一步?

Melanie 说她在大学时代就有一个清晰的愿景:「设计在未来一定会在线化、协作化、简单化。我完全无法想象它会继续停留在复杂的桌面软件时代。」当时她没有任何资源,没有技术团队,没有资金,甚至没有软件开发经验。但这个愿景如此清晰,以至于她愿意为此投入十年以上的时间。

愿景如何指引行动

Melanie 在访谈中分享了 Canva 的使命结构,完美展示了未来倒推思维的实践:

使命:赋能全世界去设计(empower the world to design)

使命支柱:

├─ 赋能每个人设计任何东西 (design anything)

├─ 使用每一种元素 (with every ingredient)

├─ 用每一种语言 (in every language)

└─ 在任何设备上 (on every device)

执行路径(举例:设计任何东西):

├─ 第 1 年:社交媒体图片

├─ 第 3 年:演示文稿

├─ 第 5 年:文档、白板

├─ 第 7 年:视频

└─ 第 10 年:3D、邮件、表单...

这就是未来倒推思维的精髓:愿景是长期的、不变的,但实现路径是分阶段的、可调整的。

你可以有一个 10 年、20 年的宏大愿景,但你需要把它分解为一个个可以攀登的阶梯。第一步有多小都无关紧要,关键是它指向正确的方向。

未来倒推思维的核心价值

未来倒推思维不仅仅是「敢于梦想」,它带来的实际价值包括:

决策过滤器:当你有清晰的长期愿景,每个决策都有了评判标准。Melanie 说他们经常问:「这会推进我们的使命吗?」有个大客户要求开发定制功能,但偏离产品方向怎么办?传统思维说「这是钱啊」,未来倒推思维问「这会让我们离理想更近还是更远?」

吸引同路人:Melanie 办公室有一整面墙,贴满她对 2050 年世界的愿景。这不是宣传,而是每次决策时的提醒。宏大愿景吸引的是认同你价值观的人,而不仅仅是来赚工资的员工。

目标要足够大,激发全力以赴:如果目标合理、现实,实现后你可能觉得「就这样吧」。但如果目标足够大,即使过程艰难,你也不会轻易放弃。Canva 团队曾花 2 年重写前端代码,期间没发布任何新功能。这对季度目标是灾难,但对 10 年愿景却是必要投资。

需要警惕的陷阱

未来倒推思维有三个常见陷阱:

- 空想而不行动:愿景宏大,但第一步可以很小。「想大做小」,不要「只想不做」。

- 与现实脱节:好的愿景是「宏大但根植于真实需求」,而非天马行空。

- 时间框架不切实际:Melanie 说他们预测时间一直不准,6 个月的事可能花 2 年。关键是:对方向坚定,对时间灵活。

如何开始你的未来倒推思维

Melanie 给出了一个简单但有效的练习:

步骤 1:想象 10 年后的疯狂成功

不要自我审查,不要考虑「可不可能」,就是想象最好的结果。

步骤 2:想象 10 年后的糟糕失败

同样的时间跨度,最坏的情况是什么?

这两个极端会帮你看清真正重要的是什么。

步骤 3:往回倒推第一步

从 10 年成功倒推:3 年应该在哪?明年应该在哪?下个月应该做什么?

第一步可以极其微小,但方向必须清晰。当你知道自己要建造什么样的城堡,就不会纠结第一块砖该怎么摆。

二、从混沌到清晰:让想法落地的实用方法论

为什么大多数想法会死在脑海中

我们都有过这样的经历:脑海中突然冒出一个绝妙的想法,当时觉得「这想法太棒了!」,然后呢?然后就没有然后了。

问题出在哪里?Melanie 提出了一个概念:从混沌到清晰(Chaos to Clarity)。

「所有的想法一开始都在混沌的那一端。然后你需要一步步把它推向清晰的另一端。而很多人的问题是,他们让想法一直停留在混沌状态。」

想法在脑海中是模糊的、流动的、不确定的。你可能觉得很清楚,但实际上充满未经检验的假设。只有当你把它具象化,通过写下来、画出来、说给别人听,你才会发现它没那么清晰。

Melanie 开玩笑地说:「从混沌到清晰,你需要做什么?答案是:增加清晰度。」这听起来像废话,但实际上是深刻的洞察:清晰度是一点一点累加出来的,不是一蹴而就的。

「从混沌到清晰」五步法

在访谈中,Melanie 详细描述了 Canva 内部如何实践这个理念。我把它整理成了一个可复用的流程:

第 0 步:混沌阶段

这是想法刚冒出来的状态。可能是你在洗澡时想到的,可能是团队头脑风暴的结果,可能是看到某个用户痛点的灵光一现。

关键是:承认这个阶段的存在,不要假装你已经想清楚了。

Melanie 说:

「这个阶段很尴尬,因为你有一个大想法,但你完全不知道怎么实现,甚至不确定它是否可行。你会觉得『我怎么能承认我不知道呢?』但这就是所有伟大想法的起点。」

第 1 步:写下来

最简单但最关键的一步。Melanie 说这是「第一次增加清晰度」。

不需要写得很完美,但必须写出来。为什么?因为:

- 写作是思考的外化,会暴露逻辑漏洞

- 写下来之后,别人才能看到、才能给反馈

- 写下来之后,你才能迭代它

我试过很多次,当我以为某个想法很清楚,但一开始写就发现「咦,好像没那么简单」。

第 2 步:制作演示文稿

Melanie 特别强调这一步,因为这是 Canva 内部的标准做法。

「我们有一个概念,任何项目启动前,都需要一个愿景文档(vision deck)。不管这个想法有多小,都需要把它做成一个提案演示。」

为什么是演示文稿而不是普通文档?因为:

- 演示文稿强迫你突出重点(每页一个核心观点)

- 视觉化让想法更容易被理解和传播

- 这种格式迫使你回答关键问题:问题是什么?解决方案是什么?为什么是现在?

第 3 步:原型化/视觉化

这一步是把文字和概念变成看得见、摸得着的东西。

- 如果是产品想法,就画草图或做简单原型

- 如果是战略想法,就画流程图或系统图

- 如果是组织变革,就画出新的组织结构

Melanie 说:

「视觉沟通对我们来说极其重要。如果想法只在你脑海中,没人能看到它,你也无法让它成为现实。」

这也是为什么 Canva 自己做设计工具,因为他们深信视觉化的力量。

第 4 步:用户测试/反馈

到这一步,你的想法已经足够清晰,可以展示给别人了。

Melanie 分享了一个令我震惊的数字:她个人亲自做过「数百甚至数千次」用户测试。

「你找 10 个随机的人,让他们用你的产品或看你的方案,他们的反馈会异常精准。如果他们点击一个按钮时犹豫了,那就说明不够清楚。如果他们不理解某个概念,那说明你的解释有问题。」

这一步的目的不是证明你是对的,而是找到你不清楚的地方。

第 5 步:迭代直到「清晰」

这不是一次性过程,而是循环。每次反馈都会暴露新的不清晰之处,然后你修改、再测试、再修改。

什么时候算「清晰」?Melanie 给了一个简单标准:

「当别人能在 1-2 分钟内理解你的想法,并且能用自己的话复述出来,那就算清晰了。」

为什么这个方法有效?

我在思考为什么 Chaos to Clarity 这个框架如此有效,总结了几个原因:

1. 它把抽象的「想清楚」变成了具体的行动

「想清楚」是一个模糊的目标。什么叫想清楚?没有标准。

但「写下来」→「做成演示」→「画成原型」→「测试」,这些都是可以执行的具体动作。

2. 它通过外部化来检验思维

心理学有个概念叫「知识的诅咒」,指的是当你知道某件事时,很难想象不知道的人是怎么想的。

通过写、画、讲,你在强迫自己用外部的视角重新审视想法。

3. 它建立了反馈循环

每一步都会产生一个「作品」,这个作品可以被反馈、被改进。这比在脑海中空想高效得多。

4. 它降低了「完美主义」的心理门槛

因为承认第一步是「混沌」的,所以你不需要一开始就完美。Melanie 说:

「这个过程最难的地方在于,第一步是很尴尬的。你有个宏大的想法,但连第一张幻灯片都不知道怎么写。但这就是必经之路。」

从 Chaos 到 Clarity 的加速器

除了这 5 步流程,Melanie 还提到了几个加速清晰化的技巧:

技巧 1:给别人讲述

「第一次有人愿意花 6 个小时听我讲 Canva 的想法,那次对话帮我理清了太多东西。但不是每个人都有 6 小时,所以你需要把那次对话的精华提炼到演示文稿里,让别人能在 20 分钟内理解。」

讲述强迫你组织逻辑、预判疑问、简化表达。

技巧 2:刻意暴露给不同背景的人

不要只找懂你行业的人反馈。Melanie 说她向投资人做提案时,大多数人完全不懂设计行业,这反而倒逼她把问题和解决方案讲得更清楚。

技巧 3:设定「清晰度检查点」

在 Canva,每个大项目都有几个关键节点,团队会停下来问:我们现在足够清晰了吗?如果不是,就不往下走。

这避免了「一路狂奔然后发现方向错了」的悲剧。

技巧 4:建立「闭环」反馈机制

Melanie 分享了 Canva 一个被严重低估的做法:每年他们从社区收到超过 100 万个功能请求。

有一个专门的团队来统计、分类这些请求,然后交付给产品团队。最关键的是:每一个请求都会被真正地「关闭」。这不是敷衍,而是要么实现,要么给出明确的回复。

「今年我们已经完成了 200 多个『闭环』。从『渐变色文本』这样的小功能,到『电子表格』这样的大产品,有无数的产品都来源于此。」

Melanie 说,她个人亲自做过「数百甚至数千次」用户测试。她使用 usertesting.com 这样的工具,在线观察人们如何使用产品。

「你可以在互联网上随便找 10 个人,他们就能给出如此敏锐的反馈。如果人们在点击某个按钮时犹豫了,那就说明不够清楚。」

这就是「从混沌到清晰」在产品开发中的具体应用:不断地将用户的真实反馈转化为产品的改进。

从混沌到清晰不仅仅是产品方法

这个框架不仅适用于产品开发,它适用于任何需要「把想法变成现实」的场景:

- 职业规划:我想 5 年后成为什么样的人?→ 写下来 → 分解路径 → 找人聊 → 调整

- 创业想法:我想解决什么问题?→ 写商业计划 → 画原型 → 找潜在客户聊 → 迭代

- 组织变革:公司文化需要什么改变?→ 写文档 → 做方案 → 征求意见 → 试点 → 推广

核心逻辑都是一样的:用具体的、可见的、可反馈的方式,一步步让想法从混沌走向清晰。

但在这个清晰化的过程中,你会不可避免地遇到一个挑战:当你把想法展示给别人时,很多时候得到的不是掌声,而是质疑、反对、甚至拒绝。

这时候,你需要第三个思维工具。

三、拒绝即反馈:一种更有建设性的视角

一个关于拒绝的心态转换

Canva 的融资故事在创业圈很有名:Melanie 在早期融资时,被超过 100 个投资人拒绝了。

她在访谈中提到的,不是毅力或坚持,而是一个简单的视角转换:把拒绝从「审判」重新定义为「信息」。

这不是什么了不起的方法论,就是一个心态调整:

传统心态:

- 投资人说「不」= 我的想法不够好

- 客户说「不」= 我的产品没价值

换个视角:

- 投资人说「不」= 我的提案某个部分没有说清楚

- 客户说「不」= 我还没找对目标用户

区别在于,前者让你陷入情绪,后者让你思考改进。Melanie 说:

「我从来没有把拒绝当作对我个人的否定。我一直认为,他们拒绝的是当时的那个提案,不是我。」

实践上怎么做

Melanie 的做法很简单:

追问具体原因:大多数拒绝都很模糊(「时机不对」、「不太合适」)。她会追问:「具体是哪个部分让你觉得不合适?」很多时候,投资人一开始说「我不投这个赛道」,追问后才说「其实是觉得市场太小」。这才是有价值的信息。

记录和分类:她会把拒绝原因记录下来。当你看到「市场不够大」被提了很多次,你就知道演示文稿里需要增加市场分析。当「和 XX 公司一样」被频繁提及,就该加一页竞争格局。

预先回答质疑:经过 100+ 次反馈后,她的演示文稿已经把常见质疑都预先解答了。第一次有人愿意花 6 个小时和她讨论时,她把那次对话的精华提炼到演示文稿里,让别人能在 20 分钟内理解。

这就是一个简单的迭代循环:提案 → 拒绝 → 提取反馈 → 改进 → 再提案。

为什么很多人做不到

主要是心态问题:人容易记住支持自己观点的信息,忽略反对的信息。当投资人说「市场不够大」,我们的第一反应可能是「他不懂这个行业」,而不是「我确实没说清楚」。

另一个障碍是追求「完美方案」。很多人觉得一定有一个方案能说服所有人。但 Melanie 的理解不同:

「有些投资人永远不会投你。我记得向一个投资人做提案时,他身后书架上放着《精益创业》。我就知道他不会投我们,因为我们需要建立一个复杂的平台,这需要时间。没关系,我们不是为所有人做的。」

她接受「不是每个人都会说 Yes」,所以专注的不是「让所有人满意」,而是「找到对的人,并确保对的人能理解我」。

「拒绝即反馈」不是什么伟大的方法论,就是一个简单的认知框架:把负面反馈从情绪事件转化为信息输入。它帮助你在面对质疑、拒绝、或用户抱怨时不陷入自我怀疑,而是专注于改进。

当然,不是所有反馈都有同样的价值。Melanie 的智慧在于,她能区分哪些反馈可以转化(「市场太小」→ 补充数据;「用户觉得不好用」→ 优化交互),哪些需要接受(「我不投这个赛道」→ 去找对的人)。

这个认知框架不仅适用于融资,也适用于产品开发(用户说「不好用」)、团队管理(同事的反对意见)、甚至生活中的各种挫折。核心都是一样的:把反馈视为改进的信号,而非对你的否定。

四、三者的统一:一个完整的思维系统

现在,让我们把前面三个部分串联起来,你会发现它们构成了一个完整的思维系统:

未来倒推思维告诉你:你要去哪里。这是战略层面,定义方向。

从混沌到清晰告诉你:如何到达那里。这是执行层面,提供方法。

拒绝即反馈告诉你:如何在过程中快速迭代。把各种负面反馈(投资人的拒绝、用户的抱怨、同事的质疑)视为校准信号,而非情绪打击。

把三者结合起来,就是一个完整的循环:

- 设定 10 年愿景(未来倒推思维)

- 分解为清晰的第一步(从混沌到清晰)

- 执行并获得各种反馈(用户测试、市场反应、合作伙伴意见)

- 把负面反馈视为信息,持续改进(拒绝即反馈)

- 重复迭代,长期方向稳定,短期路径灵活

在 Melanie 的实践中,这个循环无处不在:她做了数千次用户测试、经历了 100+ 次融资拒绝、每年收到 100 万个功能请求。每一个反馈点都是这个系统的一部分,推动 Canva 不断进化。

为什么这个系统有效

它平衡了愿景和务实:很多人要么太理想(空想不落地),要么太务实(只看眼前,失去方向)。这个系统强迫你同时抬头看星空和低头走路。

它建立了反馈循环:从混沌到清晰通过用户测试获得反馈,拒绝即反馈通过市场反应获得反馈,未来倒推思维通过定期回顾检查是否在正轨。

它将失败内置为学习机制:传统思维把失败看作「要避免的坏事」,这个系统把拒绝看作「必经的学习过程」。当失败不再可怕,你就能更快地尝试、学习、成功。

它创造了从愿景到文化的完整链条:回顾 Melanie 的整个历程,她的成功不仅在于有宏大愿景,更在于完成了一个完整的转化:

愿景 → 系统 → 习惯 → 文化

- 未来倒推思维定义了愿景(我们要去哪里)

- 从混沌到清晰建立了系统(如何一步步实现)

- 拒绝即反馈形成了习惯(持续改进的日常实践)

- 这三者结合,最终塑造了 Canva 的文化(疯狂大目标、庆祝里程碑、社区驱动)

这不是偶然的成功,而是一个可复制、可学习的完整体系。

值得一提的是,Melanie 办公室有一整面墙,贴满了她对 2050 年世界的愿景。她说这面墙提醒她每个决策是否让世界更接近她想要的样子。Canva 还有一个「两步走计划」:第一步建立有价值的公司,第二步用这些价值去做好事。对 Melanie 来说,金钱本身不是目标,而是实现更大愿景的手段。

结语:因为相信,所以看见

马老师有句名言:「因为相信,所以看见。」

大多数人的逻辑是:看见了,所以相信。看到市场机会,所以相信可以做;看到成功案例,所以相信可行。这是一种基于现状的思维。

但 Melanie 的逻辑恰恰相反:因为相信设计应该人人可及,所以她看见了 Canva 的可能性。

她在访谈中说:

「一切美好的事物都曾被想象过。想象力是创作过程的第一步。」

从未来倒推、从混沌到清晰、把拒绝视为反馈,这三个观点本质上都在说同一件事:先相信一个理想的未来,然后让自己看见实现它的路径。

大多数人的思维模式是:看到现实 → 推测可能性 → 选择一个合理的目标。

而 Melanie 的思维模式是:相信理想 → 想象未来 → 找到路径 → 让它成为现实。

这不是不切实际的幻想,而是一种更有创造力的务实主义。Canva 从一个大学生创业项目到 420 亿美元、2.4 亿月活用户,不是偶然,不是运气,而是这套完整思维系统的结果。

更重要的是,这套系统不是 Canva 独有的。无论你是创业者、产品经理、还是在寻找方向的年轻人,都可以从中获得启发:

先想象你想要的城堡,然后一块砖一块砖地建造。每一次反馈都让你的设计图更完善,每一步清晰化都让你离目标更近。

这就是从相信到看见、从想象到现实的完整路径。

Lenny 的访谈播客:https://www.youtube.com/watch?v=-LywX3T5Scc

BestBlogs 转录文字稿:https://www.bestblogs.dev/video/f80e11c