本周 AI 智能体相关的内容比较集中,从模型能力提升、开发工具优化,到企业应用的实际挑战,都有一些值得关注的进展。我从中挑选了一些有代表性的文章分享给你。

模型能力进展

月之暗面发布的 Kimi K2 Thinking 提出了「模型即 Agent」的概念。传统的智能体需要外部框架来编排工具调用,而 Kimi K2 把这个能力直接内置到模型里,可以自主执行 200-300 次连续工具调用。在几个基准测试中的表现超过了 GPT-5。

MiniMax 和 Kimi 的注意力机制之争 也值得关注。MiniMax M2 选择回归 Full Attention,坦诚解释了放弃 Efficient Attention 的原因,认为 GPU 性能会快速进步。而 Kimi 则推出了 Linear 版本,采用 KDA 和 MLA 混合架构。这场技术路线之争,反映了业界对 AI 发展方向的不同判断。

开发优化与实践经验

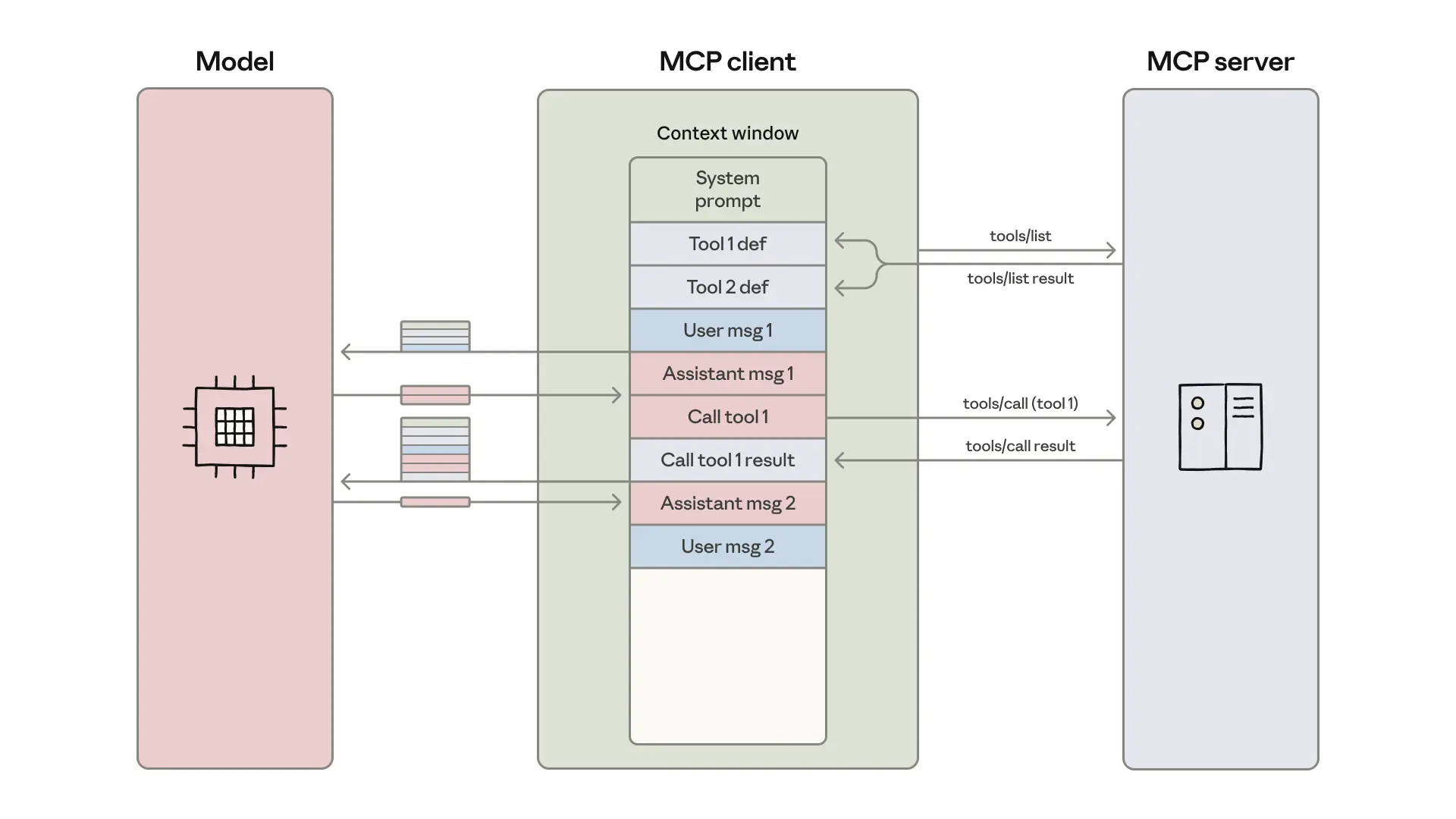

Anthropic 的这篇文章 提出了一个实用的优化方案。AI 智能体使用 MCP 协议时,工具定义和中间结果会过度消耗 Token,导致成本问题。他们的解决方案是把 MCP 服务器视为代码 API,让智能体通过编写代码而非直接调用工具来交互,这种方式能将 Token 使用量削减 98.7%。

阿里云团队构建云小二 Aivis 的实战经验 总结了一些具体的经验。他们指出,Agent 输出不符预期的核心原因往往在于模糊的预期和上下文管理不足,文章分享的十大经验涵盖了从上下文工程到 Multi-Agent 架构优化等方面。

Perplexity 的技术拆解 介绍了他们的实现方案。通过 RAG 流程、与模型无关的编排层,以及 Vespa AI 的混合搜索能力,打造了一个 AI 搜索引擎。文章详细分析了他们如何平衡性能、成本和战略灵活性。

这篇结合 LangGraph 实践的文章 介绍了 ReAct 范式的应用。作者通过 PPT 大纲生成的案例,分享了架构演进、工具设计原则、提示词工程等方面的经验。

开发工具更新

Chrome DevTools MCP 的介绍 展示了一个新功能——让 AI 编码助手直接访问浏览器环境,进行 DOM 检查、读取控制台输出、执行 JavaScript,对前端开发调试比较实用。

Spring AI 1.1.0-M4 的递归增强器 带来了一些新特性。它允许增强器链循环多次,支持顺序工具调用、输出验证和自主智能体循环,适合用 Spring 生态构建 AI 应用的开发者。

这位 Claude Code 用户的实战分享 涵盖了 CLAUDE.md、上下文管理、子智能体架构、Skills、MCP、SDK 等功能。他的核心建议是设定清晰的上下文和护栏,让智能体自主决策,而不是微观管理每个步骤。

这位开发者 6 个月完成 30 万行代码的经历 比较有代表性。为了更好地使用 AI 工具,他构建了 Skills 自动激活系统、结合 PM2 的后端服务管理,以及一套完整的质量保证 Hooks 系统。这个案例说明,理解工具的能力边界并构建合适的支撑系统,可以明显提升开发效率。

软件工程师角色演进的探讨 提出了一个观点:我们正在从直接的代码执行者转变为 AI 智能体团队的管理者,这个视角值得思考。

产品与商业应用

20 岁大学生开发的微舆 BettaFish 登上了 GitHub 热榜。这个多 Agent 舆情分析助手通过四个 Agent 的协作,实现了自动化的数据收集、分析和报告撰写。

AI 评测体系变革的分析 讨论了评估方法的演进。传统 Benchmark 因题库泄露而逐渐失效,LMArena 通过匿名对战和 Elo 排名来评估模型。但它也面临一些挑战——人类偏见、模型刷榜、商业化带来的中立性问题。

Gemini 的 PPT 生成功能介绍 比较实用。基于前端代码实现,用户可以通过提示词控制风格与内容,并能导出至 Google 幻灯片。文章分享了四种 PPT 风格提示词模板。

AI 智能体创始人调查报告 指出了一个现象:企业落地面临的最大挑战已经不是技术本身,而是工作流集成、人机界面、员工抵触和数据隐私等问题。部署正从创新预算转向核心业务线预算,但员工日常使用率仍不高。

CB Insights 的 AI Agent 行业报告 给出了一些数据。编程类 Agent 收入最高,客服类 Agent 估值溢价最高,高昂的推理成本正在影响商业模式。行业正在探索基于工作量的任务定价。

行业观察

斯坦福李飞飞团队的《2025 人工智能指数报告》 给出了一些数据:产业界已主导 AI 研发,开源模型性能正在接近闭源模型,全球对负责任 AI 的关注在增长。

这期播客对 2025 年 AI 行业的分析 基于一份 170 页的 PPT,覆盖技术、产品、资本和泡沫四大板块,信息量比较大。

奥特曼与纳德拉的对话 探讨了 OpenAI 与微软的合作架构、百亿投资、AGI 前景、算力瓶颈等话题。他们认为算力是当前 AI 发展的主要制约因素。

a16z 的 Marc Andreessen 和 Ben Horowitz 的讨论 讨论了 AI 泡沫和具身智能的话题。他们认为,虽然西方在 AI 软件方面有优势,但中国在制造业方面的地位可能影响未来的机器人时代。

ElevenLabs CEO 的分享 讨论了语音作为 AI 界面的潜力,以及如何快速交付 AI 产品。他认为语音 AI 和支付基础设施是未来 1-2 年值得关注的方向。

Canva 创始人 Melanie Perkins 的创业故事 分享了她的思维方式。她强调的 B 类思维——设想远大目标并倒推实现,以及平衡商业与社会价值的理念,对产品公司有一定参考价值。

创意工具

Suno V5 在 B 站的应用案例 展示了音乐创作工具的进展。技术门槛的降低让创作者可以更专注于创意表达,文章介绍了完整的制作流程。

本期内容围绕 AI 智能体的几个方面:模型能力在持续提升,开发工具在不断优化,实践经验在逐步积累,但商业落地仍面临工作流集成、组织适应等现实挑战。

从技术角度看,无论是模型内置智能体能力,还是 MCP 协议的优化,都在降低开发门槛。从应用角度看,开发者的实践案例提供了一些可参考的经验。从商业角度看,企业应用智能体需要考虑的因素远不止技术本身。

这些内容反映了当前 AI 智能体发展的现状——技术在进步,工具在完善,应用在探索,挑战依然存在。

所有文章详情,欢迎访问 BestBlogs.dev 查看完整内容。